エンジニアの鎌田です。

今回は応用情報技術者試験に合格した体験記を書いていきます。

最初は2点差という僅差での不合格でしたが、その経験を活かして2度目の受験で合格することができました。

これから受験される方の参考になればと思い、私の経験を共有させていただきます。

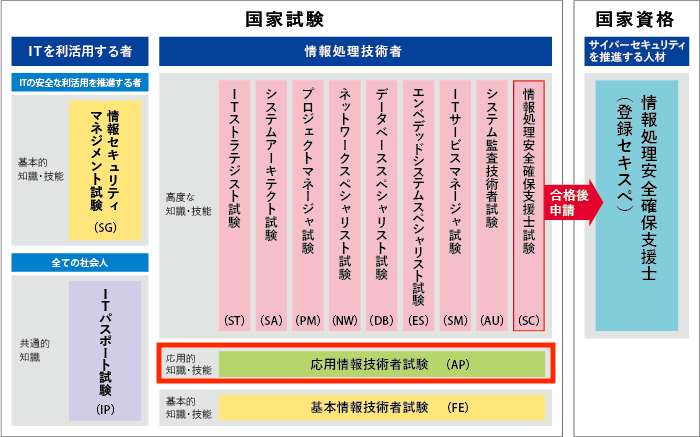

応用情報技術者試験とは

応用情報技術者試験は、基本情報技術者試験の上位に位置する資格試験です。

ワンランク上のITエンジニアを目指す方を対象としており、春季・秋季の年2回実施されています。

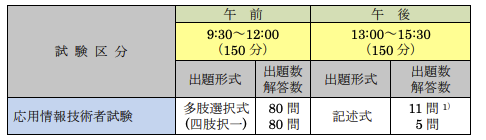

試験は午前・午後の2部構成で、午前が四肢選択形式、午後が記述式となっています。

どちらも100点満点中60点以上で合格となります。

受験の動機

私が応用情報技術者試験を受験した理由は主に3つありました。

1つ目は、すでに基本情報技術者試験に合格しており、次の目標として上位資格の取得を目指していたことです。

2つ目は、会社に資格取得報奨金制度があり、取得のモチベーションとなったことです。

3つ目は、エンジニアとしてのキャリアを考えた際に、市場価値を高める上で有用な資格だと考えたためです。

午前試験の対策方法

使用教材

午前対策ではキタミ式の参考書を中心に学習を始めました。

イラストが豊富で解説も分かりやすく、特に初めて学ぶ分野の理解に役立ちました。

応用情報の参考書はたくさんあるので自分の学習スタイルにあった書籍を購入する事をおすすめします。

また、過去問演習には応用情報技術者過去問道場を使用しました。

学習履歴が管理できるためユーザー登録をしておくことをおすすめします。

学習方法

午前試験は過去問からの出題が多いのが特徴です。

私は以下のような方法で学習を進めました。

まず参考書で基礎知識を体系的に身につけ、その後は過去問演習に重点を置きました。

過去問を解く際は、単に答えを覚えるのではなく、なぜその選択肢が正解で他の選択肢が不正解なのかを考えながら進めました。

また、過去問道場の問題チェック機能を活用し、以下のように分類しながら学習を進めました。

・緑:絶対にわかる

・黄:理解しているがちょっと不安

・赤:不正解(要復習)

隙間時間を積極的に使用し繰り返し問題を解くことが大切です!

午後試験の対策方法

選択分野について

午後試験では11分野から5分野を選択して解答します。

試験回によって問題の難易度に差があるため、私は6分野を対策しました。

予備の分野を対策しておくことで、当日の問題を見て得点が取りやすい組み合わせを選ぶ事が可能になります。

私が選択したのは以下の分野です。

・情報セキュリティ(必須)

・ネットワーク

・データベース

・プロジェクトマネジメント

・プログラミング

・組み込み開発(予備)

選択の基準は「実務との関連性」と「得意分野」の視点です。

例えば、データベースは実務でも使用しているため選択しました。

使用教材

選択分野に合わせて、専門書で深い理解を目指しました。

『マスタリングTCP/IP』はネットワークの参考書として人気の一冊です。

図解が豊富で、ネットワークの基礎知識を体系的に学べました。

特に通信の流れを理解する上で、図解が非常に分かりやすかったです。

『達人に学ぶDB設計徹底指南書』では、データベース設計の考え方を学びました。

正規化の概念やインデックス設計など、実務でもすぐに活かせる内容が詳しく解説されています。

午後問題ではDB設計に関する記述を求められることが多いので、この本での学習は大いに役立ちました。

過去問演習は応用情報技術者過去問道場を使用しました。

学習方法

午後試験は記述式のため、知識を持っているだけでは点が取れません。

特にIPAの採点基準に沿った解答を作る意識が大切だと思います。

私は以下のような方法で学習を進めました。

最初のステップとして、午後問題に慣れるために時間を気にせずに過去問演習を行いました。

この段階では、問題文の読み方、設問の意図の掴み方や基本的な出題パターンに慣れることを意識しました。

解答を作成した後は、必ずIPAの解答例と比較する時間を設けました。

自分の解答とIPAの解答を見比べることで、足りない視点や説明の不足に気づくことができます。

特に記述解答の設問では、IPAの採点基準に沿った解答を作る練習が重要です。

採点基準に合わせて解答を作る際は、以下の点を意識することが大切だと思います。

・問題文中の言葉を適切に使用する

・説明の根拠を明確に示す

・主観的な解釈を避け、問題文の情報に基づいて記述する

・設問で問われていること以外は書かない

この中でも、主観的な解釈を避け、問題文の情報に基づいて記述する事が特に大事だと思います。

これらのポイントを意識しながら、繰り返し過去問を解いていくことで、確実に記述力を高める事ができると思います!

試験当日の過ごし方

応用情報は午前・午後の二部構成のため体力勝負の側面があります。

そのため試験前日の準備や当日の休憩時間の使い方が合格の鍵になると思います。

持ち物の準備

前日にはすべての持ち物を確認しましょう。

試験会場によってはコンビニが近くにない場合もあるので、事前に昼食や飲み物などを購入しておくことをおすすめします。

私の場合は以下のものを用意しました。

・受験票と身分証明書

・筆記用具(鉛筆、消しゴム、シャープペンシル)

・時計

・カロリーメイト(昼食用の軽食)

・ポカリスエット(水分補給用)

・アイマスク(昼休憩用)

*午前試験がマークシートなので鉛筆の持参をおすすめします。

昼休憩の活用法

経験者として避けた方が良いと思うことは、午前試験の答え合わせです。

私自身1回目の受験で、午前試験の答え合わせをしてしまいました。

その結果、貴重な休憩時間を失い、午後試験では集中力が低下して長文問題で苦戦することになってしまいました。

午後試験は長文問題が出題されます。

この休憩時間を「午後への充電時間」と割り切ってしっかりと休息を取り、午後試験に臨みましょう!

まとめ

2点差での不合格は非常に悔しい経験でした。

しかしこの経験があったからこそ試験に対する理解が深まり、2回目で合格できたのだと思います。

これから受験される方は、ぜひ私の経験も参考にしていただければと思います。

合格に向けて頑張りましょう!